太阳系探测器汇总

太阳系探测器包括所有曾试图到达地球以外太空的探测器(无论任务成功与否),其目标任务囊括了小行星、行星、卫星、太阳、矮行星、彗星星甚至是太阳系外的探测。其中有一些任务仅飞掠小行星、行星、卫星、太阳,由于探测地球本身的探测器数量庞杂、利用多次重力抛射的探测器轨道复杂。

截至2023年1月,共有270艘探测器属于太阳系探测器,这些探测器有些携带许多小探测器,但大部分为单一的探测器,其中162艘探测器成功;11艘探测器部分成功;97艘探测器失败。

历史背景

第二次世界大战后,世界上最强大的两个国家——美国、苏联开始冷战。而太空竞赛则属于冷战的一环,在最近的半个世纪,美国与苏联互相竞争太空的首要地位,这也代表共产主义与资本主义的斗争,双方都试图争夺运载火箭与太空船的优势。自从1957年史普尼克1号成功环绕地球后,为太空竞赛拉开序幕。而美国的先锋0号率先尝试飞掠月球的探测,虽然火箭于发射77秒后爆炸,但将美国、苏联双方的战线拉至地球以外的探测。

历史

在人类登陆月球之前,美国、苏联双方发射许多探测器到月球、金星、火星。此时每年发射探测器的数量不断上升。到了1969年,美国的阿波罗11号成功将人类送上月球,将太阳系的探测推向了高峰。登陆月球过后,苏联发射的探测器数量略为下降,直到苏联解体后,仅在1996年发射火星96的探测器,而且是采用与弗伯斯系列相似的骨架;反之美国则开始进行一系列距离地球更远的探测,但到了1970年代末期,美国将经费编列至太空梭上,所以1970年代末期~1980年代末期美国也未进行任何太阳系探测器的发射;到了1980年代,由于哈雷彗星来访,日本、欧洲也加入探测太阳系的行列,到了21世纪,中国、印度、以色列、阿拉伯联合大公国、南韩也加入进行了月球、火星等遥远天体探测的工作。

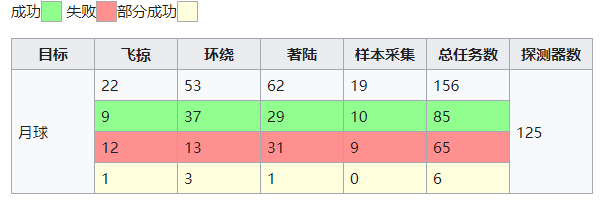

月球探测

月球是地球唯一的天然卫星,早在运载火箭被发明之前,人类就利用许多方法进行观测,例如巴比伦人在西元前500年就了解月食、月球公转周期...等。到了17世纪,伽利略使用经过自己改良的望远镜,观测到月球具有凹凸不平的表面,19世纪人类发现月球几乎没有大气层。近代研究的结果得到月球拥有非常稀薄、接近真空的大气层,总质量低于10公吨。而且温度变化约70~390K,所以非常不适人居,但由于是地球唯一的卫星,距离也仅38万公里,所以截至2011年9月,共有113台探测器曾经造访过,执行了139项任务。冷战刺激了苏联和美国的太空竞赛,进而使月球探测的加速。苏联方面的探测器带回0.38公斤的月岩。1969年人类首次登陆月球,陆续多次的登陆月球,许多人认为这是太空竞赛的最高潮。从阿波罗11号到17号的任务,总共带回382公斤、共2,196块月球岩石和土壤的标本。

早期的月球探测器数量繁多,任务通常只有拍摄月表、做一些简单的观测,而且是利用飞掠或是硬著陆等较为不精确的方式探测月球,之后逐渐发展出环绕月球、软著陆月球等较为复杂的任务模式,到了21世纪,则著重于功能型的月球探测器,探测器通常会有一个主要目标任务。例如LCROSS的目标是探测月球是否有水,“重力回溯及内部结构实验室”负责探测月球的重力场。

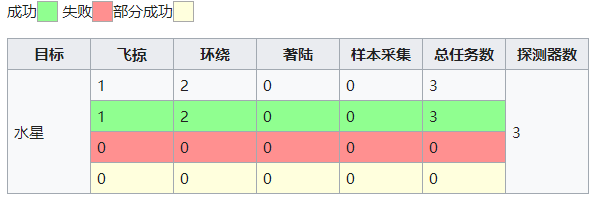

水星探测

早在西元前1400年的亚述人就有观测水星的纪录,近代的观测发现水星非常靠近太阳,距离太阳约0.39天文单位,所以造成了观测上极为困难,而且太阳的重力非常强,需要花费极大的能量才能环绕水星,另外,水星几乎没有大气层,仅约 10−14帕,无法使用降落伞进行空气阻力刹车,因此登陆水星更加困难,截至2011年9月,仅有水手10号及信使号曾经造访过。而信使号经过多次变轨以及重力抛射,成为第一艘环绕水星的探测器。

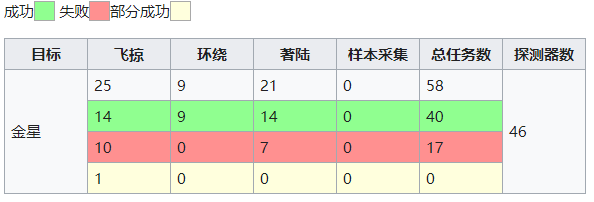

金星探测

西元前500年,马雅人撰写马雅历纪录金星的变动,到了运载火箭发明之前,许多人利用无线电波观测金星,证实了金星表面温度很高,约为摄氏467度。并且有着97倍于地球的大气压,所以金星确实不适人居,早期的太空探测多以飞掠金星为主,到了中期则以著陆为主,但著陆探测器都无法长时间运作,近年来探测多以轨道环绕器探测。其中较为著名的探测器是麦哲伦号。

美国过去探测金星的纪录很少,仅有水手计画的飞掠金星、先锋金星计画以及麦哲伦号;而苏联则对金星似乎特别感兴趣,发射了大量的金星探测器,不仅首枚探测器的发射时间比美国的火星探测器早,而且比火星多许多。21世纪之后,欧洲与日本也都加入探测金星的行列。

火星探测

火星在古代有许多命名,在中国为荧惑、希腊则为战神。望远镜出现后,人类有更细微的观测能力,观察到火星表面似乎有一些从暗区延伸出的细线,因为对于暗区是水体的传统,这些细线命名为水道(canali),甚至有人认为是运河,但太空探测器的调查后使人类对火星文明的幻想幻灭,不过近代探测器又发现极区可能有液态水存在的证据,又引起人类对火星的兴趣。早期的探测器以获得火星地表照片及了解火星大气、土壤为主,现在的探测器则著重于水的探勘。

早期火星探测多以短任务型态,运作时间不长,而且美国与苏联通常一年在火星发射窗口会发射两艘,以防任务失败,自从火星全球探勘者号发射后,美国开始了新一波的火星探测计画,即每26个月发射至少一艘探测器至火星。现在仍有许多艘火星探测器仍然在运作,并做为未来探测器的中继卫星或讯息传输站。

2011年11月9日,中国首颗火星探测器萤火一号由俄罗斯的天顶号火箭在哈萨克发射,但俄方探测器入轨失败,也导致萤火一号以失败告终。2014年9月,印度的曼加里安号成功进入火星轨道,成为亚洲国家首个成功入轨火星的探测器。2020年,阿联酋、中国和美国先后向发射了探测器并于2021年初抵达。其中,阿联酋的希望号环绕器于2021年2月9日进入火星轨道。美国的毅力号火星车于2月18日在火星成功着陆。中国的天问一号于2月10日进入火星轨道,5月15日其着陆器携带祝融号火星车成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区,中国一次性实现火星环绕、着陆和巡视探测并成为第二个完全成功着陆火星的国家。

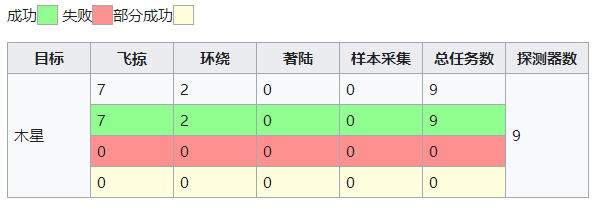

木星探测

木星在古代便已为天文学家所知。古罗马人以罗马神话中的众神之王朱比特命名之。中国则称木星为岁星,取其绕行天球一周为12年,与地支相同之故[38]。目前仅有几艘探测器前探测过木星,大部分都是利用行星的重力抛射,所以进行飞掠任务较多,其中最著名的是伽利略号,利用金星重力抛射到达木星轨道。

土星探测

在史前时代就已经知道土星的存在,在古代,它是除了地球之外已知的五颗行星中最远的一颗,并且有与其特性相符的各式各样的神话。但是,直到17世纪,使用望远镜,才可以观察得更为仔细,因此,于1610年,伽利略才发现土星环的存在。现在有了太空探测器后,更可以仔细地研究土星以及它的卫星。目前仅有四艘探测器曾经造访过土星,其中最著名的是卡西尼-惠更斯号,它发现土卫二可能具有液态水。

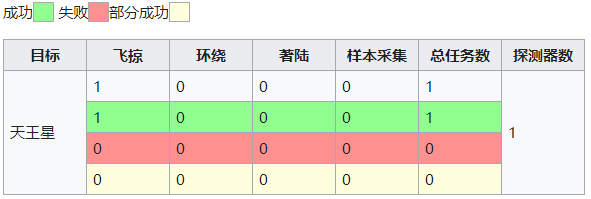

天王星探测

由于较为黯淡以及缓慢的绕行速度,天王星未被古代观测者认定为一颗行星。直到1781年3月13日,天王星才被威廉·赫歇耳爵士发现,从而在太阳系的现代史上首度扩展了已知的界限。这也是第一颗使用望远镜发现的行星。天王星的表面资料很多是经由望远镜观测而得到,但大量的科学数据以及更为精确的卫星、行星环数量则由唯一飞掠天王星的航海家2号所得到。

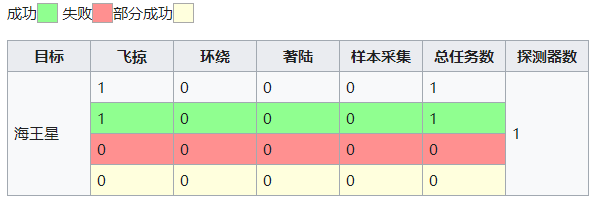

海王星探测

海王星在1846年9月23日被发现,是唯一利用数学预测而非有计划的观测发现的行星。是旅行者2号所要飞近的最后一个主要行星,也就没有后续轨道限制了,所以它的轨道非常接近卫星海卫一。

太阳探测

人类观测太阳的历史十分久远。中国上古时期已有日食的纪录。各国也不乏观测太阳的详细纪录。到了太空探测器的时代,先锋系列探测器是最早设定太阳为观测目标的探测器,之后又陆续有许多观测太阳的探测器,其中大部分都是环绕地球,但有一部份是环绕太阳公转,其中最知名的是尤里西斯号。本列表只列出针对太阳探测的探测器。

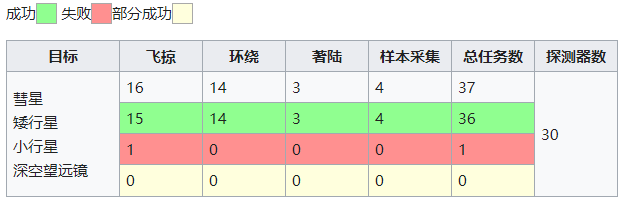

彗星、矮行星、小行星探测,如:冥王星,哈雷彗星

彗星、矮行星及小行星探测主要是要了解太阳的起源,这些星体的体积通常都不大。彗星中较为知名的哈雷彗星,周期为76年环绕太阳一次,在1986年时许多国家把握这个千载难逢的机会发射许多探测器。而矮行星中的冥王星则是在2006年被降级,降级不久前,新视野号以相当快的速度飞向冥王星,2015年7月14日以相当近的距离飞掠冥王星。 除彗星、矮行星、小行星之外,近年来也有很多深空望远镜被布署到拉格朗日点做观测,因此也列入此类。

各项纪录的第一

本列表列出各种任务型态首次尝试以及首次成功的探测器。

依国家区别